事業用不動産を購入・運用する際、消費税の還付を受けられるかどうかは投資の収益性に大きく関わります。特に高額な物件を扱う投資家にとって、消費税還付はキャッシュフローや投資判断に直結する重要なポイントです。

ここでは、消費税還付のしくみや受けられる条件、注意点について、実務の観点からわかりやすく解説します。

消費税の納税義務の基本

事業用不動産を所有・運用していると、一定の要件を満たした場合に消費税の納税義務者となります。納税義務の有無は、物件取得後の申告や還付請求の可否に直結します。

消費税の納税義務を負う場合

課税事業者となるのは、前々年度の課税売上高が1,000万円を超える場合や、前年の1月から6月の課税売上高または支払給与が1,000万円を超える場合です。これらに該当しない場合でも「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば、任意で課税事業者となります。

適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入された現在では、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)としての登録にも留意しましょう。登録する場合、課税事業者でないときは選択する旨の届出をするため、納税義務を負うことになります。

還付される消費税の計算方法

消費税還付は、仕入れ時に支払った消費税額が売上に係る消費税額より多い場合に、その差額が戻る仕組みです。還付額は「仕入税額控除」に基づき計算され、課税売上割合や物件の用途によっても変動します。

消費税還付額=売却で預かった税※ー仕入時に支払った税※

※それぞれ課税取引で発生する

なお、事業用不動産を取得した場合、建物には消費税が課されますが、土地には課税されない(仕入税額控除の対象にはならない)点に要注意です。

事業用不動産で消費税還付を受けられる場合・受けられない場合

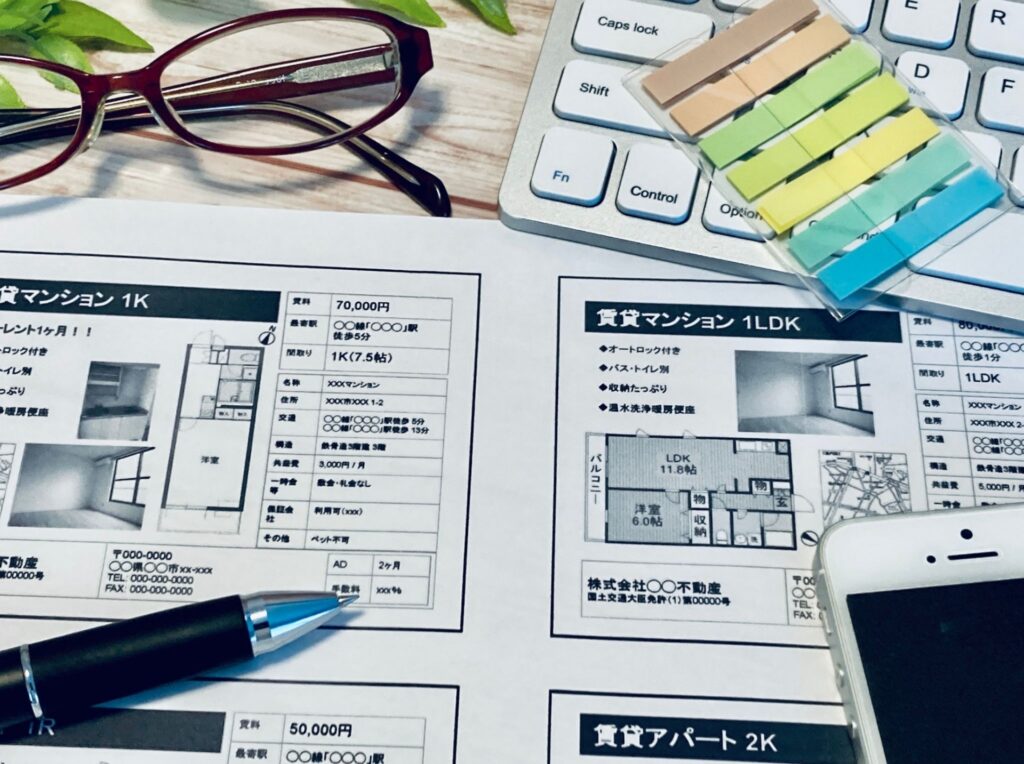

賃貸物件を経営する際、消費税還付の可否は物件の用途や事業形態によって大きく異なります。ここでは、具体的なケースごとに還付の可否を解説します。

消費税還付を受けられる場合

事業用不動産の取得・運用において消費税還付を受けるにあたっては、課税事業者であること、課税売上が一定割合以上あることが前提です。具体例を挙げると、次のようになります。

【例】店舗や事務所として貸し出すビルを購入、経営するケース

……賃料とともに受け取った税が建物の購入代金に含まれる税を上回ると、後者について還付を受けることができます。

消費税還付を受けられない場合

課税取引での売上や仕入がない場合や、そもそも免税事業者である場合は、消費税還付の対象外です。課税取引でないものの代表例として、アパートやマンションを住宅として貸し付け、賃料を受け取るものがあげられます。

【例】マンションを購入し、住居として賃貸し家賃収入を得ている場合

……建物部分の購入で消費税を払っていたとしても、還付は受けられません。家賃収入は非課税であり、そもそも課税売上がないためです。

不動産の運用では、非課税取引が実に多く存在します。具体的には次のとおりです。

【非課税取引の例】

- 住宅の貸付けにかかる賃料

- 土地の売買代金貸付け

- 各種保険料

- 印紙代、切手代

【要注意】法改正で居住用物件の還付スキームが封じられる

令和2年度税制改正大綱により、居住用建物の取得などにかかる消費税の仕入税額控除が見直されました。居住用物件を取得して消費税還付を受けるスキームを封じるための措置です。

現在の制度では、住宅の貸し付けのためであることが明らかな建物でない限り、高額特定資産とされるときの課税仕入れについては、仕入税額控除の適用を認めません。 例外的に仕入税額控除を受けられるのは、取得後3年以内に賃貸(住宅の貸し付け以外)または売却した場合です。

今後も税制改正によるルール変更が起こり得るため、最新の情報を常にチェックし、政策変更リスクに備えましょう。複雑なケースや大規模な投資を検討する際は、専門家に相談するようにしましょう。

まとめ

事業用不動産の消費税還付は、物件の用途や課税事業者であるかどうかによって大きく左右されます。オフィスや店舗、民泊など事業用として運用する場合は還付の可能性がありますが、居住用物件の賃貸や免税事業者では対象外です。税制改正の動向にも注意しつつ、投資判断の際は消費税還付の可否や手続きのポイントをしっかり押さえておくことが大切です。