不動産投資を検討するとき、安定した収益を目指せる「収益物件」は多くの投資家にとって魅力的な選択肢です。現物資産としての安心感やインフレ対策、さらにはレバレッジを活用した資産形成など、株式や債券とは異なる強みを持っています。

ここでは、収益物件の基本的な仕組みや種類、投資戦略、そして物件選びで押さえておきたいポイントまで、初めての方にも分かりやすく解説します。

収益物件とは

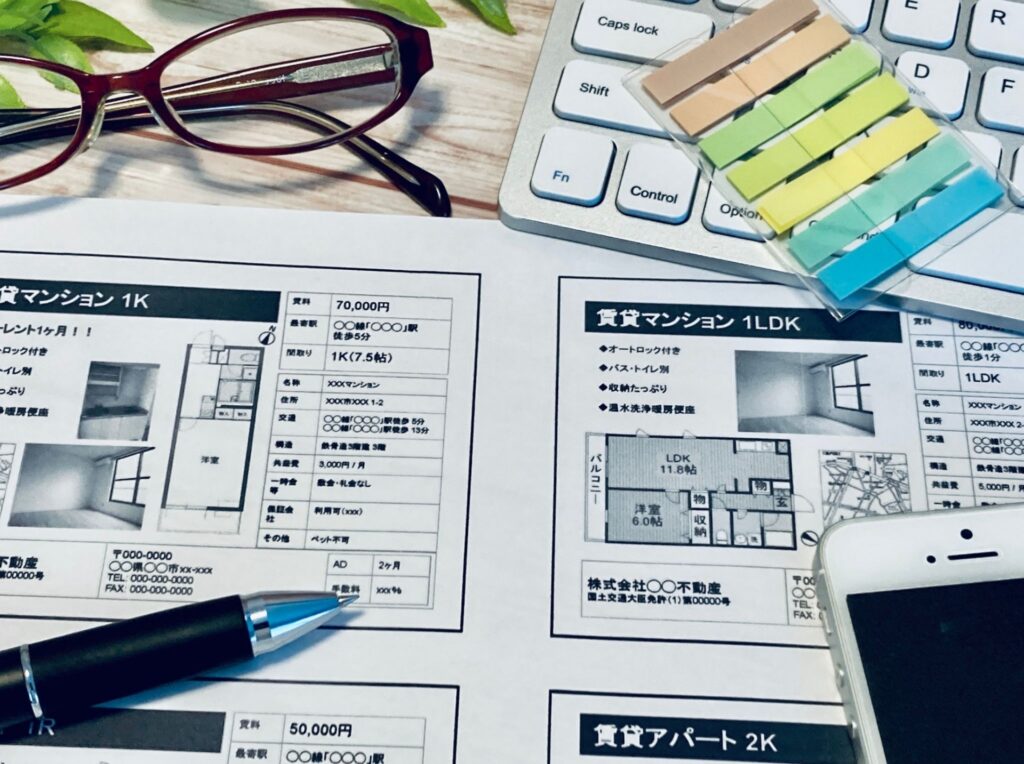

収益物件とは、多くの場合、主に賃貸収入を得ることを目的として所有・運用される不動産です。自宅などの実需物件と異なり、ビジネス的な性格が強いのが特徴です。

収益物件に注目が集まる理由はさまざまですが、主に税制や市場環境から見た資産の特性が意識されています。近年は長く続く低金利ややインフレ懸念の高まりなどの経済環境を背景に、収益物件への投資ニーズが拡大しています。

▼収益物件に対するニーズ

- 安定的な利回りと値上がり益を得たい

- 節税したい(不動産の赤字は損益通算できる)

- 現物資産でインフレ対策したい(不動産価格は物価とある程度連動する)

- 相続税対策したい(不動産は節税手段が確保されている)

- レバレッジで運用したい(不動産は高額な融資が見込める)

収益物件の種類

収益物件には、用途やテナントの属性によってさまざまな種類があります。代表的なものとして、レジデンス(居住系不動産)、オフィス系不動産、商業・テナント系不動産などが挙げられます。

レジデンス(居住系不動産)

区分マンションや一棟マンション、アパート、戸建てなどの居住系不動産は、個人や家族を主な入居者とする物件です。とくに区分マンションは管理がしやすく、初心者にも人気があります。

なお、一棟マンションは複数戸をまとめて運用できるため、空室リスクの分散や高い利回りが期待できます。集合住宅(アパート・マンション)か戸建てかに関わらず、地方では高利回りとなる傾向です。

オフィス系不動産

オフィス系不動産には、テナントビルや区分オフィスなどがあります。法人を主な入居者とし、長期契約による安定した収入が見込める点が魅力です。

オフィスは立地や交通アクセスが重要で、ビジネス街や駅近の物件はとくに人気です。注意点として、景気や社会情勢による賃料・空室率の変動リスクや、投資金額の大きさ、管理の難易度などが挙げられます。

商業・テナント系不動産

店舗や倉庫、商業施設、駐車場などの不動産は、主に事業者をテナント(入居者)とする物件です。

都心型店舗では利回り3%台半ばから5.5%程度、郊外型では5%台から6%台が目安となります。事業用賃貸は高い利回りが期待できる一方で、借り手の業種や立地によって収益性が大きく左右されるのが特徴です。注意点として、景気変動や地域経済の影響を非常に受けやすい点が挙げられます。

投資戦略の種類

不動産投資には、目的やリスク許容度、資金力に応じてさまざまな戦略があります。代表的なのは、以下の3種類です。

- 家賃収入を安定的に得る「インカムゲイン重視型」

- 物件の値上がり益を狙う「キャピタルゲイン狙い型」

- 複数物件を組み合わせてリスクを分散する「分散投資型」

どの戦略も市場環境や自身の投資方針に合わせて選択・組み合わせることが大切です。近年は市場サイクルの変動や金利環境の変化もあり、柔軟な戦略設計が求められています。

インカムゲイン重視の長期安定投資戦略(家賃収入メイン)

インカムゲイン重視の戦略は、物件を長期保有し、毎月の家賃収入を中心に安定したキャッシュフローを確保することを目的としています。賃貸経営を通じて定期的な収入が見込めるため、生活設計や老後資金の柱として活用する投資家も多数います。長期保有すれば、減価償却や経費計上といった節税効果も享受できるでしょう。

キャピタルゲイン狙いの短期投資戦略(売却益メイン)

キャピタルゲイン重視の戦略は、物件の値上がり益を狙う短期型の投資手法です。市況やエリアの将来性を見極めて安く仕入れ高値で売却する方法や、リフォームなどで物件価値を高めたうえで短期転売を行う「フリップ」という方法で利益を得ます。この戦略はハイリスク・ハイリターン型のため、資金繰りや出口戦略の綿密な計画が不可欠です。

複数物件による分散投資戦略

分散投資戦略は、複数の物件やエリア、用途を組み合わせてリスクを抑えつつ安定収益を目指す方法です。インカムゲインとキャピタルゲインのバランスも調整しやすく、長期的な資産形成に有効です。また、複数物件を保有することで融資枠を広げやすくなり、資産拡大の好循環を作ることできます。

収益物件への投資で確認したいポイント

投資物件への投資では、立地や交通の利便性、築年数による維持コスト、利回りの見方、管理会社の選定、そして資金調達の戦略まで、多角的な視点で検討する必要があります。これらのポイントを事前に把握し、冷静に比較・判断することで、安定した収益とリスクの低減が期待できます。

物件の所在地、交通の利便性

物件の所在地は賃貸需要や資産価値を大きく左右します。とくに最寄り駅からの距離は重要で、徒歩10分圏内の物件は入居希望者から高く評価される傾向にあります。都市部と地方、再開発エリアでは賃貸需要や将来性が異なるため、周辺の生活利便施設や地域の発展性もあわせて確認しましょう。

立地が良い物件は空室リスクが低く、資産価値や流動性の維持にもつながります。現地を訪れて自分の目で周辺環境を確かめることも大切です。

築年数による維持コストなどへの影響

築年数は物件価格や資産価値、維持コストに直結します。築浅物件は修繕費が少なく、金融機関からの融資条件も有利になりやすいですが、購入価格が高めです。一方、築古物件は購入価格が抑えられる反面、修繕やリフォーム費用がかかりやすく、長期的な維持コストが増加する傾向があります。

収益物件の築年数は、課税額でのメリットを享受できる減価償却期間の長さも節税効果に影響するため、投資計画に組み込むことが重要です。

表面利回りと実質利回りの違い

利回りは物件の収益性を判断する基本指標ですが、表面利回りと実質利回りの違いを理解することが不可欠です。表面利回りは物件価格に対する年間家賃収入の割合を示し、経費を考慮しません。一方、実質利回りは管理費・修繕費・税金などの諸経費を差し引いた後の収益性を表します。

広告で強調されるのは表面利回りが多く、実際の収益性とは乖離が生じることもあります。想定利回りや現行利回りも確認し、総合的に判断しましょう。

管理会社の選定

管理会社の選定は、物件の資産価値や収益性の維持に直結します。実績や経験はもちろん、緊急対応や日常メンテナンスなど提供サービスの範囲も重要な判断材料です。料金体系が明確で、追加費用の発生条件がわかりやすいかも確認しましょう。

地域に密着した管理会社は、迅速な対応や地域事情への理解も期待できます。信頼できる管理会社を選ぶことで、空室リスクやトラブルの軽減、入居者満足度の向上が図れます。

融資を含めた資金戦略

不動産投資ローンの審査では、借り手の与信や物件の収益力・担保力が重視されます。自己資金と借入金のバランスは、返済計画やリスク管理の観点からも重要です。金利タイプ(固定・変動)や返済期間を比較し、無理のない資金計画を立てましょう。

複数物件を取得する場合は、融資枠の活用や提携ローンの有無も確認すると選択肢が広がります。金融機関や不動産会社との連携を活かし、最適な資金調達を目指しましょう。

まとめ

不動産投資は多面的な視点と冷静な判断が求められますが、基礎を押さえることで安定した収益とリスク低減の両立が可能です。

次回は、収益物件投資がなぜ優れた選択肢となるのか、その理由や注意点、さらに外国人投資家から見た日本市場の特徴について詳しく解説します。今後の連載にもぜひご期待ください。